皮膚の構造

動物の体の多くは毛に覆われていますが、皮膚は、人間同様3層からできていて、表皮、真皮、皮下組織に分けられます。動物の皮膚は、人間に比べると、とてもよく動きますが、これは皮膚とその下の筋肉との結びつきがとても緩やかなためです。皮膚の一番外側を覆っている表皮は薄く、大変デリケートです。皮膚は、外界からの衝撃に耐える役割や、体からの水分の蒸発を防ぐ役割、体の中に細菌などが侵入するのを防ぐバリアーの役割などをしています。また、皮膚には毛や、汗を作る汗腺といった皮膚付属器と呼ばれるものがあります。

皮膚検査

皮膚に病気を起こす原因には、細菌感染、真菌感染(カビ)、顕微鏡で見て分かる位の小さなダニ、アレルギーや免疫の異常、腫瘍、代謝病などがあります。これらの原因が単独で病気を起こすこともありますが、幾つかの原因が重なって症状をひどくしたり、時間が経つうちに最初の病原体とは別のものが悪さをするようになることもあります。皮膚の病気は、外見だけでは原因の見分けが難しいので、以下のような検査法を組み合わせて診断をします。

押捺塗抹検査

スライドグラスを直接、皮膚に押し当てて表面のフケや分泌物、細菌などを採取する検査法です。スタンプ検査とも言います。その後、染色と言って細菌などに色を付けて、詳しく顕微鏡で観察します。

粘着テープ検査

セロハンテープなどを皮膚の悪いところに押し当てて、表面のフケや細菌などを採取する検査法です。その後、押捺塗抹検査と同じように染色をします。

皮膚掻爬検査

皮膚の表面を先端がとがった器具でこすって皮膚の中に潜んでいる小さなダニの仲間を見つける検査です。スクラッチ検査とも言います。ダニの種類によっては皮膚の深いところにいるため、少しかわいそうですが、うっすら血がにじむ位表面をこすらないといけません。

培養検査

病変部分の毛やフケなどをとり、細菌培養や真菌培養を行う検査です。写真は真菌培養検査を行っているところで、菌が増えるのに数日から数週間の時間がかかります。増えた菌の種類を同定したり、また、細菌培養の場合には、どんな薬が効くのかを調べることが出来ます。

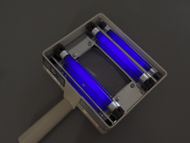

ウッド灯検査

Microsporum canisなどの特定の皮膚糸状菌(カビの仲間)は360ナノメートルの波長の紫外線を当てると緑黄色に光ることがあります。この原理を用いて暗い部屋の中でウッド灯という紫外線を出すランプで皮膚を照らすことで皮膚糸状菌の感染があるかをみる検査方法です。

KOH-DMSO試験

小さなダニやカビは通常の顕微鏡での検査では確認が難しいことがあります。そういう時に行うのがKOH-DMSO試験です。毛や皮膚のかきとったものに、水酸化カリウムとジメチルスルホキシドを混ぜた液体を垂らして、毛や角質を少し溶かしてカビや、ダニを見つけやすくする方法です。

針生検

皮膚にしこりがあるときに、中にあるものが何なのか、針を刺して調べる検査法です。液体だったり、腫瘍細胞が取れたりします。ただし、腫瘍の種類によっては細胞同士の結びつきが強くて針を刺しても細胞が取れないこともありますし、もろい細胞では、形が崩れてしまって正しい診断が出来ないこともあります。ですから、針生検で腫瘍が陰性と出ても、腫瘍を否定することはできません。

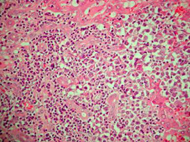

病理組織検査

麻酔が必要な検査になりますが、病変部分をメスで切り取ったり、専用の器具を使って部分的に組織をくりぬいてする検査です。形が壊れないように固定した後に染色をして顕微鏡で見ます。針生検よりも詳しく調べることが出来ます。おとなしい子では、無麻酔もしくは軽い鎮静剤の投与により検査ができる場合もあります。

- アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎や、食物アレルギーなどの病気は免疫が過剰に働くことで痒みや脱毛などの症状を出す病気ですが、その詳しいメカニズムはまだ、完全には分かっていません。どちらの病気も症状や治療に関して重複しているところがあります。また、臨床的にしっかり診断を付けることも現実的には非常に時間がかかりますし、両方を併発している場合もあります。これらの病気は現在、新しい知見や薬がどんどん出てきているため、今後、病気の定義やスタンダードな治療法が変わってくる可能性があります。また、犬と猫では症状が異なると言われています。ここでは、主に犬のアトピー性皮膚炎に関して話をします。

アトピー性皮膚炎

この写真では、お腹から足にかけて発赤や脱毛、かゆみが認められますが、顔や背中、脇など全身に病変が見られます。アトピーは基本的に直る病気ではありませんので、きめ細かな治療を継続して行う必要があります。

アトピー性皮膚炎とはどういう病気なのかに関して、国際犬アトピー性皮膚炎調査委員会(The International Task Force in Canine Atopic Dermatitis)は以下のような見解を出しています。アトピー性皮膚炎とは、「遺伝的な素因がある炎症と痒みを示すアレルギー性皮膚疾患であり、特徴的な臨床症状を示し、また、多くは環境中の抗原に対するIgE抗体と関係している」。定義は非常に難解ですが、具体的には、

- シーズー、柴、ウエストハイランドホワイトテリア、ゴールデンレトリバーなどの好発犬種がある。3歳齢以下の若齢で発症し、経過は慢性で難治性。

- 顔面、耳介、四肢端、脇の下、ソケイ部に好発する。赤くて痒い。舐めていたり、引っかき傷を作ることもある。

- ハウスダストマイト、花粉、カビ、ノミなどの環境中の抗原が原因になることが多い。これらによるアレルギー反応が起きている。

上記のような特徴を示すものと考えられています。それに加えて皮膚のバリア機能の障害も発症に大きく関わっていることが分かってきています。

今考えられている発症機序は、おおまかには次のようなものです。皮膚のバリア機能が壊れているところにカビなどの環境中のアレルゲンが接触する。肥満細胞とアレルゲンが結合すると、肥満細胞の中からヒスタミンやサイトカインなどの炎症を悪化させる物質が放出され、皮膚の痒みや赤みが起きる。2型のヘルパーT細胞が優位になり、IgE産生と好酸球の生存を促すサイトカインの産生が増える。免疫の異常が継続することで皮膚炎が悪化していく。

実際にアトピー性皮膚炎を診断していくには、まずは細菌性皮膚炎やマラセチア性皮膚炎、毛包虫症、疥癬などの皮膚疾患を除外することが大切です。また、除去食試験を行い食事アレルギーも除外します。その上でアトピー性皮膚炎の診断基準に合致するかを検討します。犬アトピー性皮膚炎の診断基準には幾つかありますが、Favrotの診断基準を参考までにご紹介します。

-

【Favrotの犬アトピー性皮膚炎の診断基準】

- 3歳未満での発症

- 主に室内飼育

- 糖質コルチコイドで痒みが軽くなる

- 発症時には病変を伴わない痒み

- 前肢が罹患している

- 耳介が罹患している

- 耳介辺縁は罹患していない

- 腰背部は罹患していない

5つの基準に当てはまった場合の診断感度は85%、6つに当てはまった場合は89%と報告されています。

アレルゲン特異的IgE検査は診断には必須ではありません。IgE検査は正常犬でも陽性を示すことがあるため誤診をする恐れがあるからです。しかし、治療でお話しする減感作療法をするためには、必須の検査法です。また、犬アトピー性皮膚炎と同様の症状を示すものの、通常の検査において、環境アレルゲンや他のアレルゲンに対するIgEの反応性が検出されない、犬アトピー様皮膚炎と呼ばれる疾患があることが近年、分かってきました。この病気に関しては今後の詳しい解明が待たれるところです。

アトピー性皮膚炎の治療法には多くのものが存在します。その中でも、代表的な幾つかについて説明します。

- アレルギー反応を引き起こしている原因の除去:発赤を引き起こす原因物質としては、ノミ、食物、環境(ハウスダストマイト、花粉など)に由来するものがあるため、原因となっているものを一つ一つ生活環境から除いていく。

- シャンプーによる皮膚のケア:皮膚表面に存在する微生物やアレルゲンを除去する。脂漏症の治療に用いるようなシャンプーは皮膚の乾燥や刺激につながるので用いない。

- 食事:食事アレルギーを併発している場合にはアレルギー用の食事に変更することが必要です。また、アレルギー用の病院食には皮膚や被毛のコンディションの改善に役立つ必須脂肪酸が多く含まれているものも多いので、アトピーのみの場合でも餌の変更は有用な治療法の一つです。

- 免疫抑制剤の塗り薬:病変が限局されている場合に使うことが多いです。効果が出てくるまでに時間がかかります。初めは1日2回、その後は使用頻度を減らしていきます。

- 抗ヒスタミン剤:肥満細胞から放出されるヒスタミンの受容体をブロックする飲み薬です。ただし、痒みを止める効果が弱い薬です。

- ステロイド剤:痒みを止める効果が非常に高い薬です。飲み薬と注射の2種類があります。効果が発現するまでの時間も他の薬に比べて速いです。しかし、長期間使用し続けると肝臓が悪くなったり、ホルモンのバランスを崩すこともあります。また、体の抵抗力が下がるために、細菌感染や外部寄生虫症を誘発することもあります。

- 免疫抑制剤:免疫抑制剤は、怖いイメージがあるかもしれませんが、ステロイドの長期使用で問題になるような副作用が少ない薬です。しかし、効果がみられるようになるまで、早くても1カ月はかかります。症状が軽くなってきたら投薬の頻度や投与量を減らしていきます。また、薬を飲み始めてから最初のころには嘔吐や下痢がみられることが多いですが、これらの消化器症状に関しては薬を飲み続けているうちに自然と治まります。動物用の製剤があります。

- 減感作療法:アレルギーの原因になっている物質を体に注射することで徐々に慣れさせていく治療法です。効果が現れる詳しい機序はまだよく分かっていません。初めのうちは一日おきで注射を開始して、徐々に間隔をあけていきます。維持期に到達するまで約9カ月かかりますが、その後は月一回のペースで継続します。最近では、短期間で治療を行う急速減感作療法も行われています。

- インターフェロン療法:動物用のインターフェロンγという薬を注射する治療法です。アトピー性皮膚炎では2型ヘルパーT細胞が優位な状態になっていることが分かっています。これを、インターフェロンγを注射することで1型ヘルパーT細胞が優位な状態に戻してあげる治療です。初めの4週間は週3回のペースで注射します。その後は週1回に減らして様子を見ます。

アトピー性皮膚炎の治療には色々な方法がありますがステロイド以外のものは即効性がないのが現状です。また、効果がみられても、残念ながら完全に症状が無くなることは難しいです。また、完治する病気でもありません。現実的な治療の目標は症状の軽減になります。食事療法やシャンプー療法をして、それだけでは痒みのコントロールが難しければシクロスポリンの内服や減感作療法もしくは、インターフェロン療法を併用します。それでも痒いときは一時的にステロイドを使用することが多いです。膿皮症を合併している場合には抗生物質も投与していきます。なお、動物用のインターフェロン治療は動物保険の適用ですが、減感作療法は適用外治療になります。

- ノミアレルギー性皮膚炎

ノミによるアレルギー反応です。ノミの唾液中のタンパク質に対するアレルギー反応と考えられています。犬も猫も背筋に沿って病変が出ることが多いです。犬では皮膚が赤く脱毛し、ブツブツと丘疹ができます。痒みで舐めたり掻いたりします。猫では特に頚部や腰部に粟粒のような粟粒性皮膚炎がみられることが多いです。

ノミが原因の病気なので体にノミがいないか注意深く探します。ノミの寄生が少数であっても症状が出るので、必ずノミの駆除は行います。痒みや皮膚の状態が悪い場合には、抗生物質や消炎剤を投与します。ノミアレルギーの子には、必ず月に一度ノミダニ駆除剤を使用してください。

- 食物アレルギー

食物に起因するアレルギー反応です。皮膚症状の他、消化器症状を呈する場合もあります。アトピー性皮膚炎との見分けが困難な場合が多く、両方の病気を併発している場合もあります。典型的な症状は目の周りと口の周りの痒みと赤みです。慢性的に続くと毛が薄くなったり、皮膚が厚くなったり、細菌感染を起こしたり、皮膚が黒くなってきます。特定のものを食べた後に体が痒くなるといった場合には原因の確定は容易ですが、そうでない場合が多く、食物アレルギーが疑われる場合には除去食試験を行います。アレルギーの原因になる物質には牛乳、牛肉、小麦、大豆などの様々なタンパク質があります。除去食試験ではこれらの今までに食べたことのある蛋白源を使っていない餌(例えばサーモンやダックなどの新奇蛋白源)と水のみを与えます。もしくは、蛋白質を分解した処方食を用います。おやつなども一切与えません。その状態で少なくとも1~2カ月は継続します。これで、症状に改善がみられれば食物アレルギーの可能性が非常に高くなります。本当は、症状の改善が見られたら、元の食事に戻し、かゆみの再発を確認した後に、再度食事療法を導入します。しかしながら、実際には食事療法でよくなったのに、確定診断のためだからといって、元の食事にして悪化するかどうか見ることはありません。

治療は、検査と重複しますが、アレルギーを起こさない食事を与えることです。また、必要に応じてシャンプー療法や抗生物質の投与なども行っていきます。この病気も治癒は困難ですので、一生涯の治療が必要になります。食物アレルギー用の処方食は各社から販売されておりまして、その子の症状に応じて食事を決めていきます。

- 膿皮症(細菌性皮膚炎)

皮膚が細菌感染することで生じる病気です。細菌が増殖している場所によって、表在性膿皮症、浅在性膿皮症、深在性膿皮症に分けられます。表在性膿皮症は皮膚の表面(表皮とその周辺)での細菌感染です。感染によって丘疹や中に膿が入った膿疱ができたり、皮膚が赤くなったり、フケが増えたりします。すごく痒い場合もあれば、痒みを伴わないものもあります。浅在性膿皮症は、表在性膿皮症よりももう少し、皮膚の深い場所での細菌感染です。よくみられる所見は、毛の根元の皮膚(毛包)が腫れている状態です。毛包一致性の丘疹がみられることが多いですが、膿の入った膿疱のこともあります。痒みを伴うことが多く、再発することが多いです。深在性膿皮症はさらに深いところの炎症です。感染した毛包から周囲(真皮)に炎症が波及した状態です。皮膚は赤や紫色になって腫れてきます。血膿が滲みでたり、皮膚の奥の方から穴があいて膿が出たりします。痛みがあり食欲が落ちたり、ひどい場合には細菌感染が皮膚の局所にとどまらずに全身にまで広がることもあります。

表在性膿皮症

膿皮症のなかでも最も軽症なものの写真です。ニキビのようにポツポツとした皮膚炎を起こします。深在性膿皮症では、脱毛が起こり皮膚が真っ赤にえぐれたようになり、排膿しています。局所の毛を刈り、消毒と抗生物質の投与で治療します。

膿皮症の治療は、基本的に消毒と抗生物質ですが、ひどい場合には消炎剤を使用します。まず病変部の毛をバリカンで刈り、消毒して抗生物質を塗布し、抗生物質を注射します。その後も消毒や抗生物質の内服を行います。深在性膿皮症などで治りが悪いものなどは、膿や浸出液を用いて培養検査をして細菌の同定とどんな抗生剤が効くか感受性試験を行ったり、細胞診を行って他に隠れている病気がないかを探ったりします。深在性膿皮症は治りが悪いため、長期間の投薬が必要になります。

- 皮膚糸状菌症

糸状菌(カビ)が原因になって皮膚や毛、爪に病変を作る病気です。この病気の原因になるカビは皮膚を作っているケラチンを栄養源にします。犬ではミクロスポルム・カニスが原因になることが最も多く、その他にミクロスポルム・ギプセウム、トリコフィトン・メンタグロフィテスなどによって起きます。猫ではほとんどの場合、ミクロスポルム・カニスが原因です。土壌や周辺の環境からの感染の他に、グルーミングや他の動物との接触、櫛などのトリミング用品からも感染します。よくみられる病変は直径1~4cmの円形で急速に広がる脱毛です。フケやかさぶたがみられることも多いです。副腎皮質機能亢進症や免疫抑制剤を使用している動物では免疫力が下がって皮膚糸状菌症になることもあります。子猫も皮膚糸状菌症になりやすく、耳や顔、手足に脱毛などがみられます。ウッド灯検査で病気が診断できることもありますが、培養検査や顕微鏡での観察で診断します。

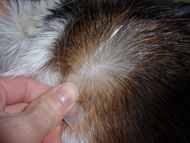

皮膚糸状菌症

あまり皮膚が赤くなっていないのに脱毛していたり、かゆみをとなっている場

合が多く、各種検査にて診断します。周囲の毛を切り、抗真菌剤の局所もしくは

全身投与にて治療を行います。

皮膚糸状菌症は数カ月のうちに自然に治ってくることが多いですが、他の動物にも感染するため、治療が必要です。毛刈りやシャンプー療法も有効ですが、それに加えて病変部が小さい場合には抗真菌剤の局所投与、広範囲な病巣や動物が患部を舐めてしまう場合には抗真菌剤の内服薬を使用します。症状が軽くなるまで1カ月位かかりますが、その後もしばらく投薬を続ける必要があります。また、感染している動物との接触などによって人にも感染し、湿疹を作ることがありますので、特に抵抗力の低い子供やお年寄りは注意が必要です。

- マラセチア性皮膚炎

マラセチア性皮膚炎は、マラセチア・パチデルマティスという酵母様真菌によって起きる皮膚炎です。脂肪を栄養源に増殖します。ですので、副腎皮質機能亢進症や甲状腺機能低下症、糖尿病などの脂漏症になりやすい病気ではマラセチア症になりやすくなります。また、これらの病気は体の抵抗力が低下するので余計にマラセチア症にかかり易くなります。マラセチアは正常な皮膚でも少数は見られますが、異常に増殖すると皮膚が真っ赤になり、強い痒みがみられるようになります。特に、指間部、腋窩(わきのした)、ソケイ部などによくみられます。病変部の押捺塗抹検査をしてマラセチアの増殖を確認することで診断します。治療は抗真菌剤の入ったシャンプーで洗ってもらったり、ひどい場合には内服薬を用いることもあります。

- 毛包虫症(ニキビダニ症)

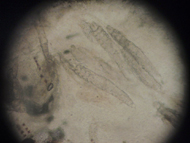

毛包虫(ニキビダニ、アカラス)という非常に小型のダニ(体長は0.2~0.3mm程度で、肉眼では見えません)が皮膚に寄生することにより生じる皮膚病です。このダニは皮膚で一生を過ごすため、感染している動物との濃厚接触や子供のころに母親から感染することが多いと言われています。その名の通り毛包や皮脂腺に住み着いています。正常な皮膚でも少数は存在しますが、症状を出すことはありません。しかし、抵抗力が落ちた動物では皮膚病変を起こします。初めは口や目の周り、足先などに脱毛が起き、徐々に全身に広がって行きます。ひどくなると、細菌感染を併発して化膿したりかさぶたが出来たりします。子犬で限局性にみられる場合の症状は軽度で、9割方自然治癒すると言われています。診断は病変部にいる毛包虫を顕微鏡で確認することで行います。皮膚の比較的深いところに潜んでいる虫なので、皮膚掻爬試験では、血が滲む位皮膚表面をこすらないと見つからないことが多いです。また、病変部の被毛を引き抜くことで、毛の根元にいる毛包虫が一緒に出てきて診断できることもあります。毛包虫の寄生数が少ないと1,2回の皮膚掻爬検査をしても見つからないことがありますので、何度か検査を重ねていきます。

顕微鏡検査

なかなか毛包虫は検出しづらいのですが、皮膚を出血するくらい深くひっかいて検査します。数回の検査でも検出できないこともありますが、顕微鏡でこの虫を見つけることにより診断します。

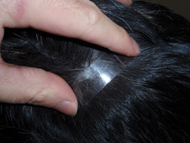

毛包虫症

毛包虫は接触感染ですので、多くは前足や口周囲に感染しています。成犬でこの病気になっていれば、完治はなかなか見込めないのですが、積極的な治療にてずいぶんとよくなりまして、かゆみもほとんどなくなります。

治療ですが、残念ながら、毛包虫を完全に駆除することは難しく、治療は長期間続くことになります。内服薬か注射を定期的に行うことで治療します。治療効果が出てくるまでには数週間かかることが多いです。毛包虫症の治療に使う駆虫薬で、フィラリア感染をしている場合には、ミクロフィラリアが大量に死んでしまい、ショック症状を起こすことがあるため、この薬を使う前にはフィラリアに感染していないかのチェックが必須です。また、肝臓の数値が悪くなることがありますので、駆除薬を投与する前に必ず血液検査を行い、それらもチェックしておきます。

- 疥癬(かいせん)

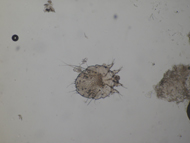

疥癬虫(ヒゼンダニ)の寄生により起こる皮膚病です。強い痒みと炎症を伴います。犬に寄生するヒゼンダニ類にはセンコウヒゼンダニ(体長0.2~0.4mm)が、猫には猫ショウセンコウヒゼンダニ(体長0.1~0.3mm)が主に寄生します。どちらも皮膚の表面の角質層にトンネルを掘って寄生しています。痒みはダニの分泌物に対して体が反応して起こります。特に耳介や四肢に激しい症状を示します。この病気も皮膚掻爬試験で虫体を確認して診断します。

顕微鏡検査

疥癬の顕微鏡写真ですが、顕微鏡下でもごそごそ動いています。毛包虫ほどではないですが、これも1回の検査では検出できないこともあります。猫に多いですが、タヌキやチーターなど国内外の野生動物にもこの種が感染し、問題になっています。

疥癬症

前足や耳、顔への寄生が多いのですが、とにかくかゆい。掻いて落ちたふけの中にも疥癬がいますので注意が必要です。飼い主の方も疥癬に噛まれていることがあり、赤い湿疹ができます。駆除効果が高いので注射を一番にお薦めしています。

治療は駆虫薬の注射をします。量は異なりますが、疥癬の治療に使う駆虫薬も毛包虫の駆除に使うのと同じ薬です。そのため、疥癬の治療で使う前にも、フィラリアに感染していないかなど血液検査が必要です。近年、ノミやフィラリア予防のための皮膚に滴下するタイプの薬でも、効果はマイルドですが駆虫ができるようになりました。疥癬虫は人に長期間寄生することはほとんどないですが、感染している動物との接触によって一時的に人に湿疹を作ることがありますので、特に抵抗力の低い子供やお年寄りは注意が必要です。

- 脂漏症

脂漏症(しろうしょう)は、乾性脂漏症と湿性脂漏症がありますが、乾性の場合には皮膚がカサカサになり、また湿性の場合には、ベトベトした皮膚になるのが特徴です。また、臭いが強くなったり感染を伴って痒くなったりもします。角質が出来てからフケになって体から落ちるまでのスピードが正常よりも早くなっていることが原因です。好発犬種として、パグ、シーズー、ウエストハイランドホワイトテリア、コッカースパニエルなどが知られています。治すことは難しいので、角質溶解シャンプーで増えすぎた角質やフケをきれいに取り除いてあげることが重要です。また、細菌やマラセチアなどの二次感染を伴いやすいので、そちらに対する治療を併用することもあります。外耳炎もよく合併します。

- 皮脂腺炎

あまり見られない病気ですが、スタンダードプードル、秋田犬、サモエドなどに発生します。遺伝性が疑われており、自分の免疫が皮脂腺を攻撃し皮膚が障害されることにより生じる病気です。症状として、毛が薄くなり、根元には油性のフケがみられます。病状がひどくなってくると痂皮が目立つようになってきて、皮膚が厚く乾燥してきます。この病気には遺伝が関係しているようです。この病気もシャンプーなどの対症療法が治療の主体になります。

- 副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)

お腹の中にある副腎と呼ばれる臓器からのステロイドホルモンが出すぎる病気で、食欲がすごく出たり水をたくさん飲むようになったりするなど、いろいろな症状が出ます。お腹が膨らんできて特徴的な体型になります。皮膚では胴体での左右対象の脱毛と、皮膚が薄くなり黒ずんでくるのが特徴です。また、感染によってかさぶたが出来ていたり、石灰化といって部分的にすごく皮膚が硬くなることもあります。詳しくはホルモンの病気を参照してください。

- 甲状腺機能低下症

頸部の喉の下の方にある甲状腺という場所からのホルモン分泌が少なくなることによりおこる病気です。この病気でも胴体の左右対称の脱毛が起きます。また、毛は乾燥してつやがなくなり、尻尾の毛がネズミの尾のように抜けることもあります(ラットテール)。また、皮膚が厚く黒ずんだりフケが多くなったりします。詳しくはホルモンの病気を参照してください。

- エストロゲン過剰症

女性ホルモンの一種であるエストロゲンが出すぎることにより起こる皮膚病です。お尻周りやお腹から脱毛が始まります。毛はつやがなく、毛を刈ると生えてこないことが多いです。エストロゲンを産生する細胞の異常で起きます。雄では、精巣腫瘍の一種であるセルトリ細胞腫での発生が多いです。雌では、卵巣の腫瘍や異常が原因になることがほとんどです。治療は精巣を摘出する去勢手術、卵巣子宮を摘出する避妊手術が有効です。セルトリ細胞腫は、貧血になっていたり、出血した時に血が止まりにくくなっていることもあるので手術には注意が必要です。

- アロペシアX

原因は分かっていませんが、性ホルモン性皮膚病や偽クッシング病、去勢反応性皮膚病など様々な名前で知られており、ホルモンの異常が疑われています。ポメラニアン、チャウチャウ、キースホンドなど北方犬種にみられる脱毛症で、雄に多く見られます。四肢と頭部の毛は残るものの、胴体の毛が抜けます。診断は、他の脱毛する病気の可能性がないかを除外して総合的に診断します。治療には体内時計と関係するメラトニンという物質を飲ませることもあります。すぐに毛が生えてくることはありませんが、数カ月から数年かかって毛が生えてくることが多いです。しかし、換毛周期に伴って脱毛が悪化することもあります。去勢手術や不妊手術により数か月後に発毛が見られることがありますが、一部の動物では数年後に再発が見られることもあります。

- 天疱瘡

目や口の周り、鼻、耳、足の裏などにかさぶたが出来る病気です。皮膚の細胞同士の接着がおかしくなってしまい、はがれてしまいます。免疫が細胞の接着にかかわる物質を攻撃してしまうのが原因です。免疫が攻撃する場所によって症状が少しずつ異なっていて、細かくは落葉状天疱瘡、尋常性天疱瘡、紅斑性天疱瘡などに分類されます。診断は特徴的な所見から天疱瘡を疑い、皮膚の病理組織検査で確定します。免疫の異常が原因ですので治療は免疫抑制剤を使います。根治は困難です。長期的な治療が必要になるので、副作用や症状をみながら適宜、薬を調節していきます。

- 全身性紅斑性狼瘡(SLE)

免疫の異常が原因でおこる病気で、皮膚では特に皮膚と粘膜の境界部分や、顔面、四肢などに脱毛、紅斑、潰瘍などが起こります。その他にも、熱が出たり、関節炎が起きたり、貧血や腎臓に障害が起きます。診断は皮膚の病変や関節炎などの症状からSLEを疑い、各種血液検査と、特殊検査として抗核抗体を測ります。抗核抗体は細胞の核に対する抗体で、SLEでみられるものですが、他の病気でも陽性になることがあるので注意が必要です。ステロイドによる治療を行いますが、反応が乏しい場合には他の免疫抑制剤を併用したり、投与量を増やしたりします。根治は困難です。

- フォークト・小柳・原田病様症候群(ぶどう膜皮膚症候群)

免疫の異常によって起こる病気で、皮膚だけでなく目にも異常が現れます。秋田犬やシベリアンハスキーが好発犬種です。皮膚では、目の周り、鼻、口唇、外陰部、肉球などで色素の消失が起きます。また、皮膚が赤くなったり、ただれたりもします。目の異常としては、目の内部が炎症を起こすぶどう膜炎や、目の圧力が上がりすぎる緑内障、光を集めるレンズの役目をする水晶体が白く濁ってしまう白内障などを起こします。ひどい場合には失明することもあります。この病気の原因は、黒い色素を作っているメラニン細胞が免疫に攻撃されることで起こります。この病気も免疫抑制剤の生涯に渡る投与が必要になります。根治は困難です。

- シュナウザー面皰症候群

ミニチュアシュナウザーの背中にみられる角化異常に起因する皮膚炎で、首から腰にかけて丘疹が出来て毛が薄くなります。二次感染が起きるとかさぶたが出来たり痒くなったりします。診断は犬種と症状からこの病気を疑い、必要に応じて病理組織検査や甲状腺機能低下症が隠れていないかチェックします。シャンプー療法が重要で、角質溶解性のシャンプーを使います。治癒する病気ではないので、長期間のケアが必要になります。